苗族,是一个古老的民族,散布在世界各地,主要分布于中国的黔、湘、鄂、川、滇、桂、琼等省区,以及东南亚的老挝、越南、泰国等国家和地区。在2010年中国人口普查中,中国苗族总人口为9426007人,人口在少数民族中居第四位。

苗族人在跨越千山万水的历程中,创造了精彩绝伦的苗族文化:那些银饰里的骑马武士、刺绣里的古老文字、蜡染上的风云变幻,无不在诉说着这个民族那遥远的往事。

苗族的变迁

据历史文献记载和苗族口碑资料,苗族先民最先居住于黄河中下游地区,其祖先是蚩尤,“三苗”时代又迁移至江汉平原,后又因战争等原因,逐渐向南、向西大迁徙,进入西南山区和云贵高原。自明、清以后,有一部分苗族移居东南亚各国,近代又从这些地方远徙欧美 。

苗族有自己的语言,属汉藏语系苗瑶语族苗语支。50年代初,中国科学院少数民族语言调查第二工作队经过实地考察,对各地苗语的构词大致相同,而语音不同的特点进行科学研究后,将苗语划分为三大方言,即:湘西方言,黔东方言,川黔滇方言。分湘西、黔东和川黔滇三大方言。由于苗族与汉族长期交往,有一部分苗族兼通汉语并用汉文。

传说苗族古代曾有自己的文字,但苗族先民因逃避战争和朝廷追杀及民族文化大迁徙等诸多因素,不得不将文字焚烧和抹去,当仅有的知识分子也去世后,文字也随之失传。20世纪初,一些苗族知识分子为发展苗族文化教育,创制了一些方言文字,如湘西石板塘创制的方块苗文、石启贵创制的速记苗文等,但都因种种条件的限制,未能在苗族群众中推行。

苗族的宗教信仰主要是自然崇拜和祖先崇拜。

苗族多彩的民族文化

建筑的艺术往往最能体现一个民族的文化精髓。苗族建筑由于特有的迁徙历史,在建筑选材和房屋构建形成了自己特有的风格。

苗家人喜欢木制建筑,一般分为三层构建。房屋材料各地不同:黔东南苗族地区多为木房、瓦房;黔中南一带则兼有草房、土墙房;在黔东南和黔北地区还有一种特殊的房屋形式,叫“吊脚楼”。古朴的吊脚楼,斑驳的石板路,袅袅升起的炊烟......这些都是属于苗寨里最美的风景。

苗寨与吊脚楼都是其先民传承下来的古老建筑工艺。苗族建筑依山而建,吊脚楼则是最传统的苗族建筑,在适应山区环境下逐步完善的体现,是我国重要的干栏式建筑范例,也是中国南方特有的古老建筑形式,被当代建筑学家认为是最佳的生态建筑形式。最大的特点是它的歇山顶,苗族建筑的歇山顶体现了远古时期歇山顶的风貌。

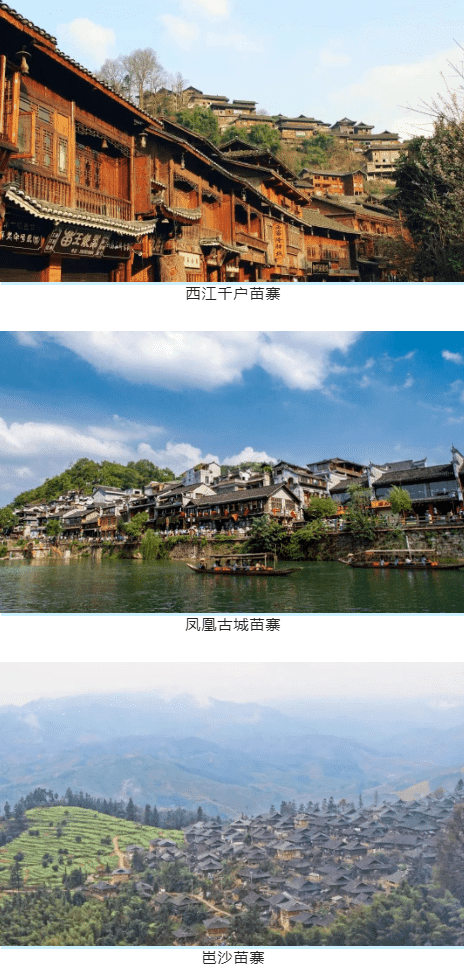

如着名的西江千户苗寨、凤凰古城苗寨和岜沙苗寨等都是苗寨建筑最好的体现。

多姿多彩的苗服

苗族服饰多姿多彩,被誉为世界上最美丽、最漂亮的服饰之一。史学家称苗服为“穿在身上的史书”。

刺绣是苗族源远流长的手工艺术,也是苗族服饰的主要装饰手段,堪称苗族女性文化的代表。苗族刺绣的题材选择丰富,技法种类繁多,色彩或典雅凝重、朴素大方,或色彩斑斓、栩栩如生。

蜡染是贵州省丹寨县、安顺县、织金县苗族世世代代传承的传统技艺,古称“蜡缬”,苗语称“务图”,意为“蜡染服”。按当地苗族习俗,所有女性都有义务传承蜡染记忆,每位母亲都必须教会自己的女儿制作蜡染。因此,这些苗族聚居区形成了以蜡染艺术为主导的衣饰装束、婚姻节日礼俗等习俗文化。

因为没有文字,苗族人就把他们的民族文化绣在衣服上。这些服饰图案铭载着苗族历经磨难的历史变迁、古今往来生活环境的浓缩以及对美好生活的憧憬。

苗族服饰在苗语中叫“呕欠”,有童装、便装和盛装。苗族人一直保持着“好五色衣裳”的传统,唐代大诗人杜甫也写下了“五溪衣裳共云天”的诗句,称赞苗族服饰可与天上彩云媲美。

精巧绝伦的苗饰

说到“服”,必然会想到“饰”。苗饰,即银饰,头戴银冠,脖挂银项圈,胸前铺满银饰的苗女盛装形象,构成了绝大多数人心中的苗人印象。苗族银饰,古老的传承,既本土,也时尚。每一件银饰,都是一首诗。

苗族歌舞

苗族是一个能歌善舞的民族。几千年来,歌舞伴随着苗族的历史,生动地反映出苗族人民的生活。

苗族的声乐一般都是真人声歌唱,不用器乐伴奏。民歌则根据内容分为游方歌(情歌)、酒歌、苦歌、劳动歌、时政歌、儿歌和谜语歌等。流行于黔东南的“飞歌”高亢嘹亮,极富感染力;“噶百福歌”则多反映民事纠纷和社会现象方面的真人真事。

舞蹈有芦笙舞、板凳舞、铜鼓舞等。在正月十五、三月三、重阳节等节日及建房、丰收、迎亲等日子里跳的大多是最为普遍的芦笙舞。

苗族的歌舞,最富有山野味,古朴、粗犷的风格,最能表达他们真挚、纯朴的思想情操,也最能使人感受到民间艺术的真、善、美。